[Artículo archivado en Literatura]

¿Quién fue Antonio Acevedo Hernández? Algunos han llegado a decir de éste que fue el Padre del Teatro Social Obrero, cuyos textos resonaron en los Centros Sociales, Sindicatos, Bibliotecas, en la “Casa del Pueblo”, aplaudidas por los zapateros anarquistas y los obreros de los barrios cercanos a Av. Matta con San Diego, en el centro de la cuidad de Santiago; otros, en tanto, se refirieron a él en cuanto no era más que un carpintero seudoletrado, que más que escribir, “aserruchaba” las ideas, clavando luego las palabras que consideraba propicias, construyendo, si es que contaba con cierta habilidad de carpintero –de lo cual también se dudaba-, un mueble apenas utilitario.

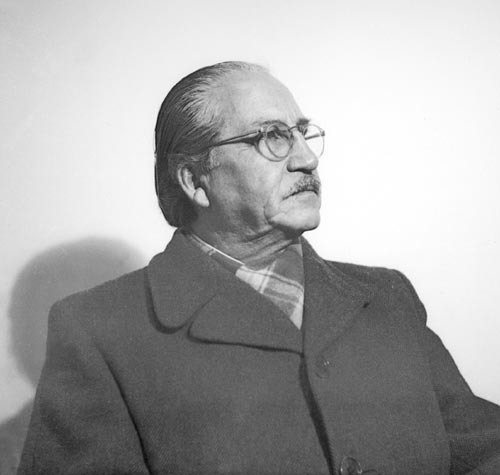

Antonio Acevedo Hernández (8 de marzo de 1886 - 1 de diciembre de 1962)

Así, Antonio Acevedo Hernández, una noche de hambre y pobreza y dolores del alma, como otras tantas y tantas hubo de vivir, conoció en el banco de una plaza a un joven José Domingo, amigo de obreros, anarquistas, poetas, estudiantes, sindicalistas. El poeta “cohete” le exigió ver los papeles que tenía. Y he allí, ¡eureka!, lo que muchas y muchos andaban buscando: el dramaturgo popular.

“… Tres famosos bandidos comarcanos lo prohijaron. Bajo su tutela aprendió a manejar diestramente la baraja, a empuñar con seguridad y certeza aquella escalofriante y fría amenaza que es el corvo, arma favorita del lanchero, del estibador, del minero, el guaso y el roto de las pampas. Conoció la desesperante y nerviosa inquietud de las emboscadas, las persecuciones a través del campo, las frenéticas huidas hacia la cordillera blanca e insensible, pero misericordiosa con el fugitivo. Sin embargo, su corazón lo llevaba hacia otros y muy distintos derroteros. Tenía sed y apetencia de nuevos horizontes; quería trajinar, alegre y despreocupadamente el mundo entero. Arrastrado por este singular prurito, abandona pronto a sus novelescos protectores, y abraza uno de los oficios de su padre: el de carrilano o peón ferroviario.

Empieza para él la soñada y fantástica sentimentalidad de los viajes: las salidas nocturnas de los trenes, como en un sopor de pesadilla; el lamentable aspecto de las estaciones desoladas y tristes; el espectáculo de los potreros convertidos en oro de buena ley y bajo la caricia sensual y jubilosa del sol … Este fue el impulso inicial, y posiblemente el más impresionante, que recibió su imaginación de púber rebelde y desarraigado. Principiaba ya a germinar en él la letra, inexorable y tácita semilla de la finalidad artística.

Después viene un breve lapso insoslayable, categórico, como el que conviene que padezcan y experimenten los individuos de talla superior y los escogidos. Acevedo Hernández va de hacienda en hacienda solicitando trabajo. En algunas se lo procuran; en otras, sólo le azuzan la ferocidad de los perros como única respuesta. Por fin parece detenerse su transhumante afán de recorrer, infatigablemente terco, cualquier sendero que se le pusiera al alcance de la vista. Ara, siega, ordeña los animales, siembra, levanta pircas y cercados. ¿Irá a parar allí su viaje pasión, su más entrañable y grata locura? Se trueca en un individuo pausado, modesto, sobrio y ceñudo.

Pasa el tiempo. En cierta ocasión los perros del fundo devoran tres o cuatro piezas del ganado lanar. El administrador y el capataz realizan una minuciosa investigación, y como era absolutamente necesario tener a quien culpar, el peso de la acusación recae sobre un presunto hechor, al cual se le apresa y se le enjuicia. Por fortuna, Acevedo Hernández había sido testigo circunstancial de la escena en la cual los perros devoraron a las ovejas, y se ofrece para rendir su testimonio. Pero la justicia rural es de una elasticidad sorprendente. ¿Cómo se puede concebir que los perros se declaren autores del delito? No. Ese crimen no debe quedar sin la sanción que reclama el terrateniente perjudicado en sus inalienables prerrogativas y derechos. El comparendo termina de la manera más absurda y arbitraria: condenando al presunto culpable, rechazando la prueba de inocencia que el testigo expone a la consideración del juez y del demandante.

“Fue tanta la indignación que este atropello me produjo”, exclama Acevedo Hernández, “que abrumó al juez y en seguida me abalancé sobre él dispuesto a agredirlo. A causa de esto permanecí cuatro días preso, amarrado a un palo, para escarmiento de campesinos y bandidos. Cuatro días que me alimenté solamente de huascazos y de escarnio. La fusta me dejó el cuerpo tan rayado como la piel de un leopardo”…

En cuanto recuperó su libertad se marchó del pueblo. ¿Hacia dónde?, ¿con qué rumbo? No era lo suficientemente decidido como para coger una carabina y apostarse a la vera del camino, tras el ciego propósito de vengar la ofensa inferida y colocarse al margen de la ley. Su pecho estaba a punto de estallar de ira, de impotencia, de sorda cólera. Mediante el homicidio a traición, las depredaciones, el asalto nocturno y salvaje, no haría nada; de ese modo no remediaría nada. Entonces cayó en la cuenta que los expoliadores del campesino eran más poderosos y preponderantes con los desvalidos, “porque tenían mucha más instrucción que los hijos de la gleba; eran más letrados y sabios”. Había, pues, que oponerles las mismas armas. La batalla, así, no sería tan desigual ni tan desconsoladora.

Estas meditaciones suyas, fruto de su dolor y su vergüenza, lo impulsaron a buscar la capital. Allá estudiaría, aprendería a escribir, esgrimiría la palabra contra el hierro y el abuso … en un próximo artículo continuaremos relatando su llegada a Santiago y sus primeras luchas, el novedoso bautismo de fuego de este popular escritor, considerado como uno de los valores más puros de la literatura chilena y la continental.

J. D.[1]”

[1] Párrafos extraídos del prólogo de “Guerra a muerte”, Antonio Acevedo Hernández. Edición Ercilla [Biblioteca Patria], Santiago de Chile.